「競輪のギヤやギヤ比ってなに?」

「ギヤ比はいくつが強いの?」

「ギヤ比の見方を知りたい!」

という方に向けて、この記事では競輪のギヤやギヤ比(ギヤ倍率)の意味や予想に活かす方法についてまとめました。

一緒にギヤやギヤ比について勉強して、競輪勝ち組を目指しましょう。

ちなみに「ギヤ」は「ギア」と呼ばれることもありますが、この記事では「ギヤ」で統一しています。

競輪のギヤとは?

まず、競輪のギヤには「大ギヤ」と「小ギヤ」の2種類があります。

大ギヤは選手が踏むペダルに付いている歯車で、小ギヤは後輪に付いている歯車です。

上の写真は、大ギヤですね。

選手がペダルを漕ぐと大ギヤが回って、チェーンを伝って小ギヤが回ります。

そして、小ギヤが回ると後輪が回るというわけです。

競輪のレーサー(選手が乗る自転車のこと)の小ギヤは、一般的なママチャリなどとは違って、後輪と固定されています。

ペダルだけを空回しすることができず、ペダルと後輪の回転が必ず一緒に行われるということです。

そのため、急にペダルの回転を止めると転倒する危険性があります。

レーサーはスピードを追求して作られている分だけ、きちんと乗らないと危ないということですね。

競輪のギヤ比(ギヤ倍率)とは?

競輪のギヤ比とは、大ギヤと小ギヤの倍率のことで、「大ギヤの歯の数/小ギヤの歯の数」で計算されます。

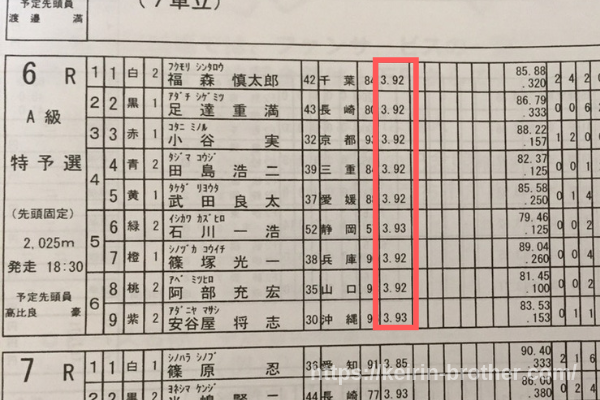

例えば、大ギヤの歯の数が51で、小ギヤの歯の数が13の場合、ギヤ比は「51/13=3.92」となります。

これは、ペダル(=大ギヤ)を1回転させると、後輪(=小ギヤ)が3.92回転することを意味しています。

ギヤ比が大きくなればなるほど、ペダルを1回転させたときにたくさん進めるようになるわけですね。

ギヤ比が大きくなると、ペダルを踏みこむのに大きな力が必要になります。

そのため、最高速度になるまでに多くの体力が必要になるのです。

逆に、ギヤ比が小さければ、軽い力で最高速度に達することができますが、最高速度を維持するのにたくさんペダルを回さなければいけなくなります。

変速機が付いている自転車を想像してみれば分かりやすいかもしれませんね。

5段変速で例えると、1速がギヤ比が小さい状態で、5速がギヤ比が大きい状態です。

競輪の選手は、レースごとに大ギヤと小ギヤを取り換えることで、レーサーを自分の好きなギヤ比に調整することができます。

例えば、先行選手はトップスピードを長時間維持しなければいけないので、ギヤ比を大きくすることが多いです。

逆に、番手選手はトップスピードまで一気に加速するために、ギヤ比を小さくすることが多いです。

一緒に走るメンバーを見ながら、自分の戦略に合ったギヤ比を選んでいるわけですね。

競輪のギヤ比(ギヤ倍率)の一覧表

選手が使えるギヤ比は、男子選手と女子選手で違います。

それぞれについて、一覧表にまとめたので見てみましょう。

男子選手のギヤ比(ギヤ倍率)の一覧表

男子選手が使える「大ギヤの種類」「小ギヤの種類」「ギヤ比」を一覧表にまとめました。

横の数値(44~55)が大ギヤの歯の数、縦の数値(12~16)が小ギヤの歯の数、中身の数値(2.75~4.58)がギヤ比を表しています。

| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |

| 12 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 |

| 13 | 3.38 | 3.46 | 3.54 | 3.62 | 3.69 | 3.77 | 3.85 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.15 | 4.23 |

| 14 | 3.14 | 3.21 | 3.29 | 3.36 | 3.43 | 3.50 | 3.57 | 3.64 | 3.71 | 3.79 | 3.86 | 3.93 |

| 15 | 2.93 | 3.00 | 3.07 | 3.13 | 3.20 | 3.27 | 3.33 | 3.40 | 3.47 | 3.53 | 3.60 | 3.67 |

| 16 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 3.44 |

男子選手は、ギヤ比を4.00未満にしなくてはいけないというルールがあります。

そのため、上の表の灰色背景の大ギヤと小ギヤの組み合わせは使うことができません。

実際のレースでは、「3.92」のギヤ比が使われることが最も多く、次に「3.85」「3.86」「3.93」のギヤ比が使われることが多いです。

女子選手のギヤ比(ギヤ倍率)の一覧表

女子選手が使える「大ギヤの種類」「小ギヤの種類」「ギヤ比」を一覧表にまとめました。

横の数値(44~55)が大ギヤの歯の数、縦の数値(12~16)が小ギヤの歯の数、中身の数値(2.75~4.58)がギヤ比を表しています。

| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |

| 12 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 |

| 13 | 3.38 | 3.46 | 3.54 | 3.62 | 3.69 | 3.77 | 3.85 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.15 | 4.23 |

| 14 | 3.14 | 3.21 | 3.29 | 3.36 | 3.43 | 3.50 | 3.57 | 3.64 | 3.71 | 3.79 | 3.86 | 3.93 |

| 15 | 2.93 | 3.00 | 3.07 | 3.13 | 3.20 | 3.27 | 3.33 | 3.40 | 3.47 | 3.53 | 3.60 | 3.67 |

| 16 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 3.44 |

女子選手は、ギヤ比を3.80未満にしなくてはいけないというルールがあります。

そのため、上の表の灰色背景の大ギヤと小ギヤの組み合わせは使うことができません。

実際のレースでは、「3.71」のギヤ比が使われることが最も多く、次に「3.77」「3.79」のギヤ比が使われることが多いです。

どうして大きいギヤ比が使われることが多いのか?

一覧表でも説明した通り、最も良く使われるギヤ比は男子選手が「3.92」、女子選手が「3.71」となっています。

色々なギヤ比を使うことができるのに、どうしてルールの上限ギリギリのギヤ比が使われることが多いのでしょうか?

その理由は2つあります。

1つ目の理由は、選手が周回中に脚を温存したいと考えているからです。

同じスピードを維持するだけなら、ギヤ比は大きいほうがペダルを漕ぐ回数を減らすことができます。

つまり、周回中はギヤ比が大きいほうが無駄に脚を使わなくても済むわけですね。

2つ目の理由は、他の選手のギヤ比とあまりにも違うものを使っていると不利になるからです。

例えば、選手Aだけがギヤ比「3.57」を使い、他の8名の選手がギヤ比「3.92」を使っていたとします。

競輪のレースでは、風圧を避けるために、最後の1周くらいまでは全ての選手が縦一列になって走ります。

そこで、選手Aだけが小さいギヤ比を使っていると、他の選手と同じスピードを維持するために無駄に脚を使ってしまうのです。

本当は小さいギヤ比を使いたくても、他の選手との兼ね合いで大きいギヤ比を使わなければいけないわけですね。

以上の2つの理由から、ギヤ比はルールの上限ギリギリの「3.92」や「3.71」が使われるのです。

特に、グレードの高いG1レースでは、ほとんどの選手が「3.92」のギヤ比を使っています。

今後の流行次第で変わってくることがあるかもしれませんが、とりあえずは「ギヤ比は3.92が主流」と覚えておきましょう。

競輪のギヤ比(ギヤ倍率)を予想するときに重要?

競輪の出走表には、選手ごとのギヤ比が載っています。

しかし、結論を言えば、ギヤ比は予想するときにあまり重要ではありません。

なぜなら、それぞれの選手が自分の戦略に合ったギヤ比をきちんと選んでいるからです。

例えば、先行選手が「3.85」のギヤ比を使うことは基本的にはありません。

選手ごとの戦略は、脚質、決まり手、ライン、選手コメントなどから判断できます。

ギヤ比をわざわざ見なくても分かるわけですね。

一応、ギヤ比が大きいと持久力重視、ギヤ比が小さいと加速重視ということだけ覚えておいてください。

競輪のギヤ比(ギヤ倍率)の規制の歴史

現在はギヤ比3.92が主流ですが、この数値になるまでには色々な変化がありました。

せっかくなので、少しだけギヤ比の歴史について説明したいと思います。

ギヤ比の歴史をざっくりまとめると、

- ギヤ比3.57の時代(2012年より前)

- ギヤ比4.00の時代(2012年頃)

- ギヤ比4.00未満にルール改定(2014年12月31日から実施)

- ギヤ比3.92の時代(現在)

といった感じです。

まず始めに「ギヤ比3.57の時代」がありました。

加速と最高速度のバランスが良く、多くの選手がギヤ比3.57を使っていたそうです。

「ギヤ比3.57の時代」にも、ギヤ比4.00を使う選手はいましたが、捲り一発狙いの選手や体力のないベテラン選手が使うものという認識でした。

この状況を変えたのが「山崎芳仁」選手です。

当時は珍しかったギヤ比4.00を使って、記念や特別競輪で優勝を重ね、大きいギヤ比の威力を実証しました。

そこに若手選手が乗っかったことや、誘導基準タイムが上がったことから、「ギヤ比4.00の時代」が始まりました。

「ギヤ比4.00の時代」では、選手の実力よりやレース途中の戦略よりも、運の要素がレース結果に大きな影響を与えていたと言われています。

たまたまいい位置にいた選手やたまたま脚を温存できた選手が、最後にラストスパートをかけて上位の着に入ることができたからです。

また、一部の競輪ファンからは「レースが単調になった」という声も上がっていたそうです。

先頭を走っている選手が脚を温存しやすく、ある程度のスピードさえ出てしまえば、逃げるのが簡単だったと言われています。

そんななかで、2014年に「今年の12月31日からギヤ比は4.00未満にすること」というルール改定がありました。

理由は、落車の数を減らすためです。

ギヤ比4.00では、一度バックを踏む(ペダルを逆回しにする)と、減速した分のスピードを取り戻すのが大変でした。

なので、選手は減速しないままレースをすることになり、落車が多かったみたいです。

そして、ルール改定後、現在に至るまでが「ギヤ比3.92の時代」となっています。

結局、ギヤ比は大きいほうが走りやすいという認識は残ったまま、ルールの上限ギリギリのギヤが使われるようになったんですね。

ギヤ比が4.00未満に制限され、選手の実力やレース途中の駆け引きが重要になったことで、「レースが面白くなった」という競輪ファンもいます。

「ルールが変わると、レースも変わる」ということを覚えておけば、競輪をより長く楽しむことができると思います。

競輪のギヤ比(ギヤ倍率)のおさらい

競輪のギヤ比について、もう一度まとめると、

- ギヤ比は大ギヤと小ギヤの倍率

- ギヤ比は男子は3.92、女子は3.71が主流

- ギヤ比が大きいと持久力重視

- ギヤ比が小さいと加速重視

の4つが重要です。

ギヤ比について知ることで、競輪への理解が少し深まったのではないでしょうか。

読者さんが、この記事を読む前と比べて、競輪のレースをもっと楽しめるようになっていれば幸いです。

おすすめの関連記事