この記事では、競輪のルールについて以下の悩みに回答していきます。

「競輪の基本的なルールは?」

「競輪のレースの流れは?」

「暗黙のルールがあるって本当?」

競輪は基本的に7名または9名の選手で行われ、選手は決められた周回数を走って着順を競います。

他の競技との大きな違いは、チーム(ライン)を組むことが許されていることですね。

レース序盤~中盤はチーム戦、レース終盤は個人戦になるのが、競輪のレースの特徴でしょう。

また、ルールには明記されていない「競輪道」と呼ばれる暗黙のルールも存在します。

ここからは、競輪のルールを分かりやすく解説していくので、ぜひ最後まで読んでみてください。

競輪の基本的なルールは?

競輪の基本的なルールは、選手が決められた周回数を走って、その着順を競うというものです。

選手の級班によって出場レースが決まり、1つの開催は3~6日間で行われます。

勝ち上がりは予選→準決勝→決勝の流れで行われ、トーナメント方式の一発勝負が多いですね。

また、レースは基本的に7名または9名で行われ、ラインと呼ばれるチームが組まれます。

ただし、一部のレースは競走距離やルールが大きく変わるので、予想するときは注意しましょう。

競輪の基本的なルール

- 選手の級班で出場レースが決まる

- 1つの開催は3~6日間で行われる

- 何周でゴールかはバンクによって違う

- レースは7名または9名で行われる

- ラインと呼ばれるチームが組まれる

- 一部のレースは周回数やルールが違う

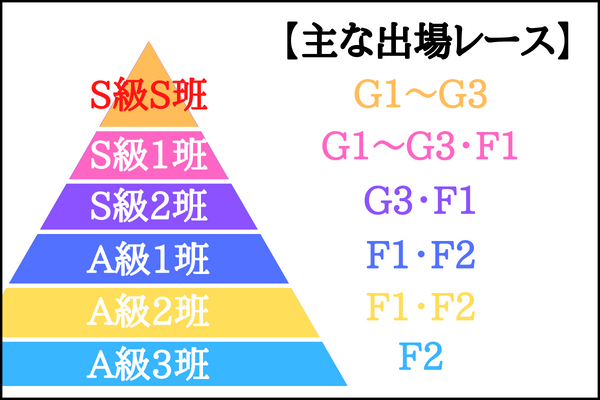

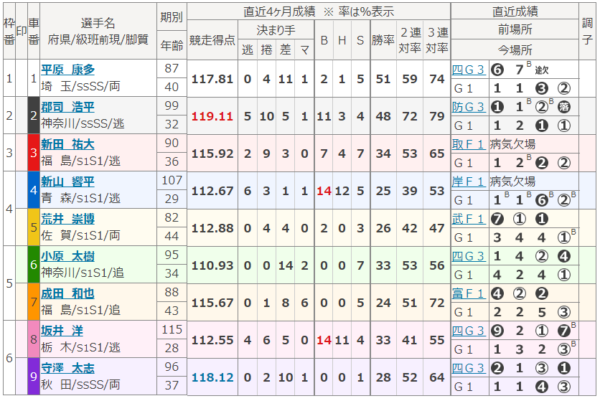

選手の級班で出場レースが決まる

競輪選手は、実力順に6つの級班(SS・S1・S2・A1・A2・A3)にグループ分けされています。

そして、級班が高い選手ほど、グレードの高いレースに出場することができますね。

例えば、レースのなかで2番目に格式の高いG1には、基本的にはS級選手しか出場できません。

また、S級選手はS級選手同士、A級選手はA級選手同士で戦うことになります。

選手間の実力差が小さいため、レースが接戦になりやすいのが競輪の面白いところと言えますね。

用語解説

グレードとは・・・レースの格式のこと。

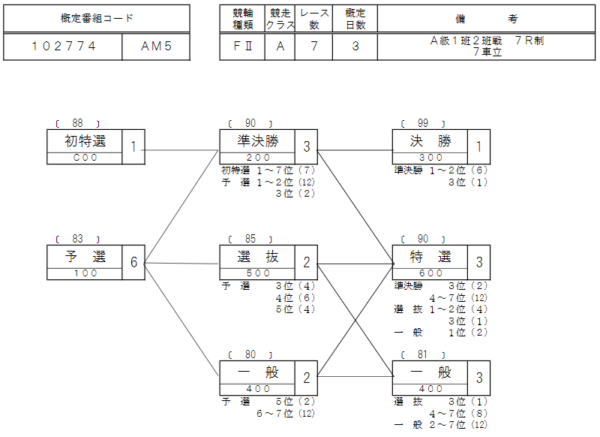

1つの開催は3~6日間で行われる

出典:競輪JP

競輪では、1つの開催が3~6日間で行われ、予選→準決勝→決勝の流れで行われることが多いです。

例えば、3日間開催なら、初日に予選、2日目に準決勝、最終日に決勝が行われます。

また、勝ち上がりは一発勝負で行われることが多く、上位着をとった選手が勝ち上がりますね。

例えば、決勝には、前日の準決勝で1~3着をとった選手が出場することが多いです。

勝ち上がり条件は紙の出走表や競輪JPに載っているので、気になる方はチェックしてみましょう。

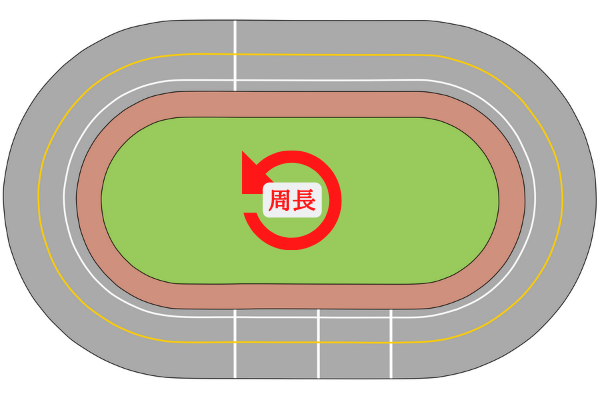

何周でゴールかはバンクによって違う

競輪では、競走距離が約2,000mになるように、バンクごとに何周でゴールなのかを変えています。

具体的に、周回数はバンクの周長(1周の長さ)ごとにこのようになっていますね。

- 500バンク(周長500m)・・・4周

- 400バンク(周長400m)・・・5周

- 333バンク(周長333m)・・・6周

例えば、400バンクでは、残り2周くらいで先頭誘導員が退避してレースが動き始めることが多いです。

また、何周でゴールなのかは、紙の出走表や競輪JPの出走表にも載っています。

自分が車券を買おうとしている競輪場の周長がわからないときは、出走表を確認してみてください。

用語解説

先頭誘導員とは・・・周回中に競走選手の先頭に立ち誘導する選手。レースのペースを保ち、競走選手を風圧から守る役割がある。

レースは7名または9名で行われる

出典:競輪JP

競輪では、基本的にはG3以上のレースは9名の選手、F1・F2のレースは7名の選手で行われます。

選手数が9名のレースは9車立、7名のレースは7車立と呼ばれていますね。

ただし、レース直前の欠場がある場合や選手が足りない場合は、選手数が減ることもあります。

また、同じ公営ギャンブルである競馬では、最大18頭でレースが行われるようです。

競輪はそれに比べて選手数が少ないので、初心者でも当てやすいギャンブルと言えるでしょう。

ラインと呼ばれるチームが組まれる

出典:競輪JP

競輪では、選手同士がラインと呼ばれるチームを組むことがルールとして認められています。

レース序盤~中盤では、それぞれのラインが有利な位置をとれるように戦いますね。

その後、最後の直線で、それぞれの選手が良い着順をとれるようにラストスパートをかけます。

このように、チーム戦と個人戦の両方の要素があるのが競輪の面白いところです。

ラインの組み方はレース前の脚見せや競輪JPの出走表からわかるので、必ず確認しましょう。

一部のレースは周回数やルールが違う

出典:競輪JP

競輪には、普通のレース以外にも色々な種類があり、一部のレースは周回数やルールが違います。

まず、チャレンジレースやミッドナイト競輪では、競走距離が約1,600mになりますね。

そのため、周回数がそれぞれ1周ずつ少なくなり、普通のレースより早く決着が付くようになります。

次に、ガールズケイリンでは競走距離だけでなく、レースのルールも変わってきますね。

具体的には、ガールズケイリンにはこのような特徴があります。

- 全ての女子選手がL級1班に所属

- 勝ち上がりは基本的にポイント制

- 競走距離が約1,600m

- ラインをあからさまに組めない

- 横の動きで妨害できない

このように、ガールズケイリンは普通のレースとは全く違ったレースになるわけです。

予想のコツも変わるので、ガールズケイリンを予想するときは車券を買い方を変えてみてください。

用語解説

チャレンジレースとは・・・A級3班の選手が出場するレース。

ミッドナイト競輪とは・・・21時以降に行われる深夜のレース。

ガールズケイリンとは・・・女子選手が出場するレース。

競輪のレースの流れは?

競輪のレースは、レース前に脚見せを行い、その後に本番のレースという流れで行われます。

脚見せでは、どの選手がどの選手とラインを組むのかを確認できますね。

その後、本番のレースが号砲とともに始まり、レース序盤は先頭誘導員に付いて行きます。

先頭誘導員が退避したレース中盤では、ライン同士のポジション争いになりますね。

そして、レース終盤では、それぞれの選手がラインに関係なくラストスパートをかけるのです。

レース前に脚見せを行う

出典:競輪JP

競輪では、レース前に脚見せが行われ、本番のレースのラインを確認することができます。

例えば、2Rの脚見せは、基本的には1Rが終了した直後に行われますね。

レースは20~30分間隔で行われるので、脚見せの20~30分後に本番のレースが行われます。

ちなみに、暗黙のルールとして、選手は脚見せと本番でラインを変更できません。

そのため、ラインを予想するときは、はじめは脚見せ通りのラインになると考えましょう。

号砲とともにスタート

出典:競輪JP

競輪では、スタート前に全選手が発走機に自転車を固定して、号砲とともにスタートします。

発走機は、コースの内側から順番に1番車、2番車、3番車…となっていますね。

競輪は同じコースを周回する競技ですが、発走機の内側が圧倒的に有利というわけでもありません。

これは、レースの序盤は先頭誘導員に付いて行くルールがあるからでしょう。

ただし、内側のほうが有利な位置をとりやすいらしいので、全くの無関係でもなさそうです。

レース序盤は先頭誘導員に付いて行く

出典:競輪JP

競輪では、スタート後からのレース序盤は、選手が先頭誘導員の後ろに付いて行きます。

先頭誘導員とは、選手を風圧から守るために先頭を走る係員のことですね。

もしも先頭誘導員がいなければ、先頭を走る選手が無駄に体力を消耗してしまうわけです。

また、このレース序盤では、選手が緩やかにラインを組みながら位置取りします。

実力上位の選手は、レース中盤以降で有利に動けるような位置を取るのが上手いですね。

レース中盤はライン同士の戦い

出典:競輪JP

競輪では、先頭誘導員が退避した後のレース中盤で、ライン同士が戦うチーム戦が行われます。

先頭誘導員が退避するタイミングは、バンクの周長ごとに違っていますね。

例えば、400バンクでは先頭誘導員が残り2周くらいで退避して、レースが本格的に動き始めます。

自力選手は後ろの選手を風圧から守りながら、ラインを引っ張っていくのが仕事です。

一方、番手選手は自ラインが他ラインに抜かされないように、他ラインの選手をブロックします。

用語解説

自力選手とは・・・ラインの先頭を走る選手のこと。

番手選手とは・・・ラインの2番目以降を走る選手のこと。

レース終盤は選手同士の戦い

出典:競輪JP

競輪は、最後の直線に入るくらいのレース終盤になると、選手同士が戦う個人戦になります。

自力選手は、後ろの選手に抜かされないように最高速度を維持しようとしますね。

一方、番手選手は同じラインの自力選手を抜くために、ラストスパートをかけて加速します。

全選手がラストスパートをかけるので、最後の直線では混戦になることも多いです。

競輪のレースを観戦していて一番面白いところなので、初心者はぜひ注目してみてください。

競輪のルールの反則は?

競輪のルールでは、前の選手を内側から追い抜いたり、他の選手を大きく妨害するのは反則です。

ルール違反をした選手は、最悪の場合は失格になり、着位がはく奪されてしまいます。

また、違反点や失格点が科されて、次の期の級班を決めるときに不利にはたらくことがありますね。

ちなみに、失格になった選手がいても、車券が返金されることはありません。

競輪ファンが楽しめるレースにするためにも、選手にはルールを守って走ってほしいところです。

内側追抜き等の禁止

競輪選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側からの追い抜きを行ってはいけません。

外帯線とは、バンクの内側に引いてある2本の線のうち外側の線のことです。

内側追抜きの影響でその選手が落車したり、他の選手を落車させたりすると、失格になります。

また、実際に追い抜いてしまった場合も、その選手は失格になってしまいますね。

ただし、前走する選手が失速したとき、それを避けるために追い抜いても失格にはなりません。

押圧、押し上げ、押し合いの禁止

競輪選手は、自身の身体や自転車で他の選手を押し込んだり、押し上げたりしてはいけません。

この影響でその選手が落車したり、他の選手を落車させたりすると、失格になります。

ただし、番手選手が他ラインの選手をブロックするのは、競輪のレースの醍醐味でもありますね。

そのため、どの程度から違反になるのかは審判によって違うみたいです。

また、ガールズケイリンではラインが組めず、横の動きのブロックも全面的に禁止されています。

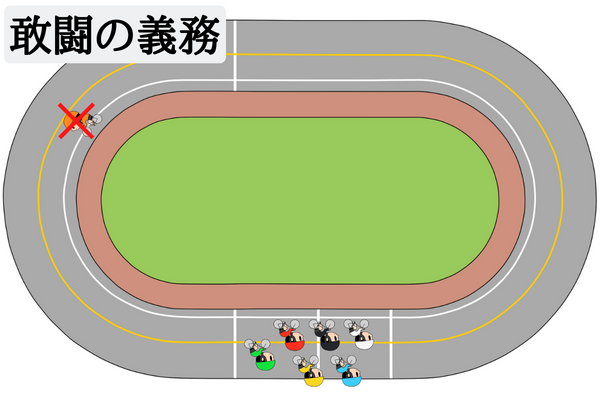

敢闘の義務

競輪選手は、どのレースでも勝利を得る意思をもって、全力を尽くして競走しなければいけません。

例えば、仕掛けるのが早すぎて体力を消耗してしまい、大差で負けるのは違反になります。

また、ある選手を必要以上にけん制したため、別の選手の仕掛けに付いて行けない場合も違反ですね。

このルールがあることで、競輪選手はどのレースにも全力で臨まなければいけません。

とはいえ、選手ごとに全力の出し方も違うので、それを見極めるのが競輪予想の面白いところです。

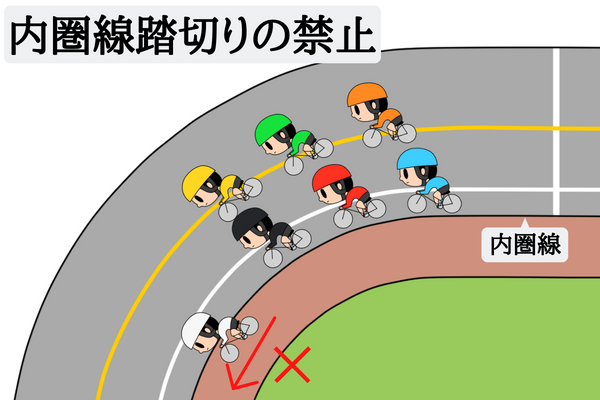

内圏線踏切りの禁止

競輪選手は、バンクの内圏線の内側に入って、一定時間以上は走行してはいけません。

内圏線とは、バンクの内側に引いてある2本の線のうち内側の線のことです。

例えば、最終周回のバックストレッチライン到達後は、約4秒以上走行すると失格になります。

また、ゴール直前に内圏線の内側に入って他の選手を抜いても失格になりますね。

逆に、内圏線の内側に一瞬入ってしまっても、すぐに外側に戻れば失格にはなりません。

競輪に暗黙のルールはある?

競輪には「競輪道」と呼ばれる暗黙のルールがあり、選手はそれを守ってレースしています。

例えば、番手選手が自力選手を他ラインから守るのは、選手同士の約束事です。

また、事前のコメント通りにラインを組むのは、選手と競輪ファンとの約束事になりますね。

他の競技にも暗黙のルールはありますが、競輪は特に多いと言われています。

ただし、競輪道は時代とともに変わっていくものなので、今後はなくなる可能性もあるでしょう。

番手選手は自力選手を他ラインから守る

出典:競輪JP

競輪の暗黙のルールの1つ目は、番手選手は自力選手を他のラインから守るというものです。

自力選手は、後ろの選手を風圧から守っているため、体力を消耗します。

番手選手はそれに報いるため、車体を外側に振って他ラインの捲りをブロックするのです。

また、このとき、三番手選手は他ラインに内側から抜かれるのを防ぎます。

このように、自力選手と番手選手は持ちつ持たれつの関係で、自分の勝利を目指すわけです。

コメント通りにラインを組む

出典:競輪JP

競輪の暗黙のルールの2つ目は、選手は事前のコメント通りにラインを組むというものです。

これは、コメントと違うラインになると、競輪ファンが予想できないからですね。

例えば「自力を出す」とコメントした選手が急に番手になると、予想が全く違うものになります。

このようなことが頻発していては、誰も競輪予想をしなくなってしまうでしょう。

レースの予想を必要以上に複雑にしないことで、競輪ファンを増やす作戦というわけですね。

何の動きもないレースにしない

出典:競輪JP

競輪の暗黙のルールの3つ目は、最初から最後まで何の動きのないレースにしないことです。

例えば、全ての選手が一列になった状態で、ゴールまで行くのは禁止されています。

このようなレースが多くなってしまうと、競輪のレースに魅力がなくなってしまいますね。

そうなると、競輪ファンが離れて、車券の売上が下がってしまう可能性があります。

先ほどと同じように、これも競輪ファンがレースを楽しめるようにするための約束事でしょう。

競輪のルール|よくある質問

ここからは、競輪のルールについてのよくある質問に回答していきます。

競輪のルールはいつ改正される?

競輪のルールは、数年に一度くらいの頻度で改正されています。

最近では、2019年に先頭誘導員の早期追い抜きの失格ゾーンが拡大しました。

競輪のルールブックはある?

競輪のルールブックは、競輪JPが公開しています。

PDFにイラスト付きでまとめられているので、気になる方はチェックしてみてください。

競輪の賭け方のルールは?

競輪の賭け方のルールについては、競輪 買い方の記事にまとめています。

競輪場での買い方とネットでの買い方をまとめたので、よかったら読んでみてください。

競輪のルール|まとめ

競輪のルールについて、この記事のポイントをおさらいします。

- 何周でゴールかはバンクによって違う

- 選手がラインを組んで戦う

- レースはチーム戦→個人戦の流れ

- 内側追抜きや押圧はルール違反

- 競輪道という暗黙のルールがある

競輪のレースは、500バンクは4周、400バンクは5周、333バンクは6周したらゴールです。

チャレンジ・ミッドナイト・ガールズはそれぞれ1周ずつ短くなりますね。

また、競輪の大きな特徴は、選手がラインと呼ばれるチームを組んで戦うことです。

ラインを考えることは、競輪予想の基本中の基本と言えるでしょう。

この記事を読んで競輪のルールを理解できたら、さっそくレースを観戦してみてください。

おすすめの関連記事